|

秋も本格的になり(地域によってはもうすぐ冬支度だよ。という声も聞こえてきそうですが…)、組合員のみなさんも「芸術の秋」「スポーツの秋」など、各々の「秋」を満喫しているのではないでしょうか?

「秋の夜長」というように、何故か、秋という季節は少し「まったり」とした雰囲気を覚えるのは私だけでしょうか?(仕事の忙しさに変わりはないのですが)

秋の夜長を利用して、少しばかり日常のストレスから解放されてみませんか。今回の特集記事では「香り」を使ったストレス解消法と、「香り」にまつわるいろいろなお話を紹介したいと思います。 |

|

|

|

|

|

|

オイルは皮膚から、またオイルの蒸気は吸入により肺から吸収されます。 |

「香り」を使ったストレス解消法として有名な「アロマテラピー」。みなさんも言葉だけは聞いたことがあるのではないでしょうか? 「アロマ」とは『芳香』、「テラピー」は『療法』のことで、その歴史は古く、エジプトの壁画には香油を神にささげる様子が描かれているそうです。植物のもつ薬効を使い、体のトラブル解消や健康の維持をおこなう方法には、漢方薬やハーブなどもあります。植物のもつ「香り」の成分を使うのはアロマテラピーだけのようです。

アロマテラピーでは、植物から香りのある揮発成分だけを抽出した精油(これをエッセンシャルオイルといいます)を使います。ではなぜ、精油に含まれている香りの成分が、心に落着きをもたらしたり、体の調子を整えたりすることができるのでしょうか?

精油に含まれている香りの成分は、嗅覚をつうじて、電気信号に変わり、脳へと伝わります。そして、脳内の特定の部位を刺激し、さまざまな効果を生み出すといわれています。とりわけ香りの情報が伝わる部分は、自律神経やホルモンの分泌調整などにも影響を与える部分とされ、ストレス解消などによい作用が働くと考えられています。 |

|

|

|

|

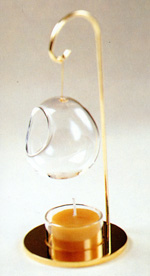

上はアロマキャンドル、右はオイルウォーマー。

ガラスのボウルに水を張り、好みのオイルをたらして下のろうそくに火をつける。 |

|

|

|

|

|

アロマバス。

オイルは6~8滴、キャリアオイルはティースプーン2杯ぐらい。ゆっくり呼吸してリラックス。 |

|

|

何となくアロマテラピーの理屈はわかりましたが、実際にはどのようにアロマテラピーを楽しむことができるのでしょうか?

アロマテラピーの基本技としては、普通に生活の空間で香りを楽しむ「芳香浴」や、お風呂に精油をいれる「アロマバス」などがあります。芳香浴を楽しむには、ティッシュペーパーやコットンに精油を含ませることでもできますが、オイルウォーマーと呼ばれる芳香浴用の器具もあります。

また、既製品で楽しむには「アロマキャンドル」がポピュラーです。アロマキャンドルは精油を混ぜたロウソクで、燃焼に伴って、香りの成分が拡散される仕組みになっています。

お風呂で楽しむ場合には、精油をキャリアオイルと呼ばれる別のオイルで薄めてから浴槽に入れます。キャリアオイルを使う理由は、二つあります。ひとつは、精油は芳香成分を凝縮したとても濃い液体なので、肌に直接触れるには刺激が強すぎるから。もうひとつの理由としては、精油自体がお湯に溶けにくいからです。

アロマバスを楽しむには「全身浴」「半身浴」だけでなく、足や手を洗面器に入れる「部分浴」でも効果があるとされています。早速、週末にでも試してみてはいかがですか? |

|

|

|

|

|

|

香席。香を聞くというのは耳で聞くのではなく、そのことに集中して判断すること。 |

|

|

|

|

|

聞香炉を掌にして静かに香を聞く。 |

「香り」を楽しむ、または、心身のリラックスを行うのは何もアロマテラピーだけではありません。この日本にも「香り」を楽しむ文化は古くからあります。「華道」「茶道」はご存知の方も多いと思いますが、香りを鑑賞する芸道として「香道」があるのはご存知でしょうか?

「香道」の場合は、アロマテラピーとは違い「香り」の成分が脳を刺激して、心身をリラックスさせるのではなく、他の芸道と同じく「作法」をつうじて精神を浄化させるという日本独特の精神文化によるところが大きいとされています。もちろん芳しい香りは、自然と私たちの心を癒してくれますが…

香道が他の芸道と少し異なるのは、「香り」をただ鑑賞(香道では「香を聞く」といいます)するのではなく、数種の香を焚き、香の種類を聞きあてること。それだけではなく、香の組み合わせによって、物語や和歌、日本古来の伝統行事などを表現することも大きな特徴です。さまざまな香の組み合わせによって、物語の風景や登場人物のイメージを表現する芸術でもあるのです。

香道に使う「香り」の源は「香木」であり、文字どおり木です。香木が日本に伝わったのは仏教の伝来と同じく6世紀ごろのこととされています。「日本書紀」によると、西暦595年に淡路島に漂着した大木を、漁民が焚き火にしたところ、芳ばしい香りがしたので朝廷に献上したことが香の起源とされています。

もともと「香」は仏教をはじめとする宗教とも大きな関わりがあるとされています。その昔、香は神々の食べ物とされ、香から立ち上る煙や香りは神々の世界へつづく道と考えられていましたし、香によってその空間や衣服を浄化させることができると考えられています。私もあまり意識したことはなかったのですが、仏前や墓前に、線香を供えることによって、自らの身を清めながら、先祖と一体となるという意味合いがあると考えられるそうです。 |

|

|

|

|

|

|

正倉院 |

|

|

|

黄熟香「蘭奢待」。

伝承される数々の香木の中でも、大きさといい香りといい、香木中の名香木として喧伝されている。 |

奈良の東大寺に正倉院があるのはご存知ですよね。大きな三角材を井桁に組み上げた校倉造りで有名な建造物です。756年、聖武天皇の冥福を祈念して、光明皇后が天皇遺愛品を東大寺の大仏に奉献し、その宝物を倉に保管したのが正倉院宝物の起源とされています。その宝物のなかに、「究極の香り」と名の高い香木が納められています。とりわけ有名なものに「蘭奢待」と呼ばれる大きな香木があります。

ペルシアから中国を経てもたらされた貴重なこの香木は、全長1.5m、重さは12kgという大きさです。現在では、年に一回開かれる奈良国立博物館での「正倉院展」でガラス越しに見ることしかできません。しかも「正倉院展」では、その宝物すべてを展示するわけではなく、毎年数十点の宝物が展示されるだけなので、必ずしも見たい宝物にあたるわけではないのです。(今年の出展は69件、開催期間は10月29日~11月14日)それもそのはず、宮内庁によると、正倉院には、現在整理されているだけで約9000点にも及ぶ宝物が納められているそうです。毎年、新しい宝物を展示しても10年以上かかかる計算になります。

実は、私が今回の特集記事で「香り」をテーマにした記事を書こうと思ったのは、この「蘭奢待」の存在に興味を持ったからです。歴史小説がお好きな方なら、ご存知だと思いますが、この「蘭奢待」、戦国武将織田信長を描いた物語にたびたび登場します。

|

|

|

織田信長 |

天下統一を目前とし、時の権力者としての名をほしいままにしていた織田信長は1573年、「東大寺正倉院に伝わる蘭奢待を見たい」と使いを東大寺に送りました。しかし、当時から東大寺正倉院の宝物は、朝廷の許しがない限り、開封できない慣例となっており、一度は閲覧を拒んだのですが、延暦寺の焼き討ちなど、魔王と恐れられていた信長のこと、再び拒めば焼き討ちされるのではと恐れ、ついに信長に「蘭奢待」を差し出すことになります。その後、蘭奢待は正倉院に戻されるのですが、もちろん香を聞くための香木である蘭奢待、信長もただ眺めただけではありません。信長は、差し出された「蘭奢待」を短刀で切り取り、後の茶会の席で千利休らの前で名香蘭奢待を焚いたとされています。現存する蘭奢待には、今も「織田信長切り取りの跡」が残っています。

他に献上された跡(切り取った跡)が残っているのは、足利幕府八代将軍として文化の道に長けた足利義政、そして明治天皇だけです。他にも徳川家康や豊臣秀吉などが蘭奢待を手に入れた、という伝えもあるそうですが、それでも僅かに数人の時の権力者のみが楽しむことができた、まさに「伝説の香り」が日本には存在しているのです。権力の象徴とすら感じることができる「究極の香り」、いったいどのような芳しい香りがしたのでしょうか?

今年の正倉院展には蘭奢待の出展はありませんが、いつかは実物をみてみたいですね。小ネタですが、蘭奢待という文字の中に「東大寺」が隠されているのに気がつきましたか?(蘭の中に「東」、奢の上に「大」、待の右に「寺」) |

|

|

|

みなさんは、いろいろな香りに触れて、昔の体験などを思い出すことはありませんか? みなさんは、いろいろな香りに触れて、昔の体験などを思い出すことはありませんか?

海に行き、潮の香りに触れては、幼少の頃、両親とともに海水浴に行ったことを思い出したり、また、香水や整髪料の香りに触れては、母や父のことを思い出したりしますよね。私たちの脳は、本当にたくさんの情報を、上手に管理することができるんだなぁと感心してしまいます。

あまり良い例えではありませんが、男性の汗臭い「香り?」に触れると(あまり触れない方が幸せかもしれませんが)、学生時代に真夏の体育館で汗だくになりながら練習したバレーボールと、一緒に戦った友人のことを、ふっと思い出したりします。「香り」によってその情景とともに、シューズが体育館の床にこすれる「キュッ、キュッ」という音までがよみがえってきます。歯医者に行ったときに、あの独特の薬の「香り?」と「キュイーン」という音によって、治療の痛みを思い出す方も多いのではないでしょうか?(なんで、どこの歯医者にいってもおなじ香りがするのでしょうか?) |

|

|

|

|

|

|

さまざまなフレーバーの葉巻。 |

|

|

|

Peaceの箱のデザインが出来るまで。

写真をクリックすると大きな画像が見られます。 |

健康増進の機運の高まりとともに分煙がすすみ、煙草を吸うことができる場所も公共の場では、ほぼなくなりつつあります。もともと煙草は大人の嗜好品。まわりの方に迷惑をかけるなんてもってのほか、大人ならではの楽しみ方をしなければいけません。

かくいう私も愛煙家なのですが、煙草は吸いますが、葉巻はほとんど味わったことはありません。数回ほど葉巻を味わったことがあるのですが、煙草と葉巻って本当に全然楽しみ方が違うのです。煙草はどちらかというと「ちょっと一服!」という感じが強いのですが、葉巻はゆっくりと時間をかけて、煙をくゆらせながら「香り」を優雅に楽しむって感じです。

大きなホテルなどにいきますと「シガー・バー」があります。初心者でも楽しむことができますので、興味がある方は大人のたしなみを味わってみてはいかがですか。少しだけハードボイルドな気分を味わえると思いますよ。もちろん、シガー・バーにいる時間だけで味わいきれなかった葉巻は、持ち帰ることもできるようです。私も一度だけ先輩に連れられていったことがあるのですが、「もったいない~」と思い、吸いかけの葉巻を持ち帰ったことを覚えています。 |

|

|

|

|

|

|

静謐なたたずまいの茶室。畳の香りもまた、日本人にとってはリラックスの要素。 |

私たちの生活と密接な関わりがある「香り」、色々な国々の文化によって、ここちよい香りと感じるものには差があるのではないでしょうか?

私が日本の文化の中で、とりわけ「ここちよい香り」と感じるのは、「畳」の香りです。最近はフローリングの間取りも増えて、新しい畳がかなでる、い草の香りに触れることも少なくなっているのかもしれません。子供のときに育った環境にも影響があるのかもしれませんが、新しい畳に入れ替えた時などは、思わず深呼吸してしまいます。

確かにサザエさんの波平さんの書斎のような佇まい(いつもカツオ君が怒られる部屋)は少なくなっているのかもしれませんが、「住」にたずさわる私たちの産業も、日本の伝統的な空間を後世に文化として受け継いでいくことを考えていかなくてはいけないのでしょう。 |

|

|

|

「香り」にまつわる話をいろいろと紹介させていただきました。普段はあまり気にすることがない香りも、使い方によってはいろいろな効用があるのが分かりますね。日常のオンとオフの切り替えの時などに、うまく「香り」を使ってリフレッシュしてみると、効率よく仕事に取り組むことができたりするのではないでしょうか。

今回ご紹介した「香」などは、香道だけではなく、持ち運びができる「にほい袋」などでも気軽に楽しむことができます。日本人が今まで育んできた文化を感じながら、「香」のつくものを使って、心にゆとりをもたせてみてはいかがでしょうか?

参考資料

淡交ムック「香道入門」/淡交社、香りでリラクセーション/講談社、たばこと塩の博物館パンフレット |

|