|

| みなさん、公共工事品確法ができた背景と法律の概念は理解していただけたでしょうか。連載2回目となる今回は、公共工事品確法の具体的事例をもとに、技術力の評価が加わったことが落札結果に対し、どのような影響を与えるかを確認していきます。 |

|

| 公共工事品確法①・・・背景と概念/公共工事品確法③・・・小澤一雅 東大教授に聞く |

|

|

|

みなさん、ある道路工事に3つの企業(A社、B社、C社)がそれぞれ59億、55億、58億の価格で入札した場合、どの業者が落札するでしょうか。現行の価格競争方式では、一番安い価格(55億)を提示したB社です。しかし、この工事に公共工事品確法を用いた総合評価方式を適用したらどうなるでしょうか。

今回は、この法律の評価方法を確認したうえで、総合評価方式を適用したらどのような変化があるかを確認していきます。 |

|

|

|

まず最初に、現行の価格競争方式と公共工事品確法を用いた総合評価方式の違いを確認します。大きな違いは公共工事品確法に「技術力」を評価した加算点が加わったことです。

●現行の価格競争方式

「価格」を重視し、最低の入札価格を提示した企業が落札。

|

| 評価値=入札価格(一番安い価格を提示した企業) |

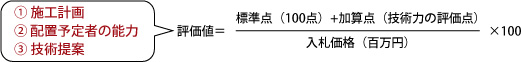

●公共工事品確法(総合評価方式)

「技術力」の提案を求めその評価を加算点として加えることで、「価格」のみでなく「技術力」を含めて総合的に評価値(落札者の決定)を 決定するしくみ です。 |

|

|

|

|

道路規制日数の短縮が求められる、交通量の多い一般国道の交差点を立体化する高架橋工事に、公共工事品確法を適用した評価例を考えてみましょう。

(1)評価項目、評価基準をもとに算出される加算点を以下のとおりとします。

① 施工計画を、三段階(20点、10点、0点)で評価し、20点満点とします。

② 配置予定技術者の能力(ヒアリング)を、三段階(10点、5点、0点)で評価し、10点満点とします。

③ 今回の工事は規制日数の短縮を技術提案項目としているので、標準値と定められた660日から1日短縮ごとに0.1点を加点し、最大20点満点とします。

上記①〜③の評価項目に対し満点の場合では、最大50点の加算点となります。

(2)3つの企業の技術提案をもとに加算点を計算してみましょう。

| |

A社 |

B社 |

C社 |

| 入札価格(百万円) |

5,900 |

5,500 |

5,800 |

| |

提案値 |

評価値 |

提案値 |

評価値 |

提案値 |

評価値 |

| ①施工計画 |

― |

20(*1)点 |

― |

20点 |

― |

20点 |

| ②配置予定技術者の能力 |

― |

10(*2)点 |

― |

10点 |

― |

10点 |

| ③規制日数(660日以下) |

460日 |

20(*3)点 |

610日 |

5点 |

530日 |

13点 |

| 加算点合計 |

|

50点 |

|

35点 |

|

43点 |

|

*1 A〜C社の施工計画が「優れている」と評価されたため、20点の加点

*2 A〜C社の配置予定技術者が「優れている」と評価されたため、10点の加点

*3 A社の提案値460日が標準地660日より-200日のため、20点の加点 |

(3)加算点をもとに、評価値を計算してみましょう。

|

|

|

|

評価値を計算した結果、A社が2.542点と一番高い評価値を得たため、A社が落札者となりました。落札の理由は、「価格」は一番高い(59億)が、技術提案が一番優れた評価値となったためです。 現行の価格競争方式では「価格」が一番安い(55億)B社が、必ず落札者でしたが、公共工事品確法を用い、「価格と技術力」を総合的に評価することにより、例題のように、A社に落札者がかわる場合もあります。

このように、公共工事品確法を用いた総合評価方式は、「価格」重視から「技術力」が重視される方式へと転換されたことが確認できました。つまり、企業の「技術力」が適正に評価され、受注に繋がるしくみができたということです。しかし、公共工事品確法に課題はないのでしょうか。

最終回となる次回は、公共工事品確法の課題と今後のあり方について確認していきます。 |

|

| 公共工事品確法①・・・背景と概念/公共工事品確法③・・・小澤一雅 東大教授に聞く |

|